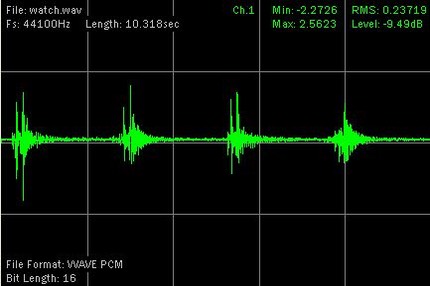

機械式時計の音をオシロスコープで見るとこの様に見えます。

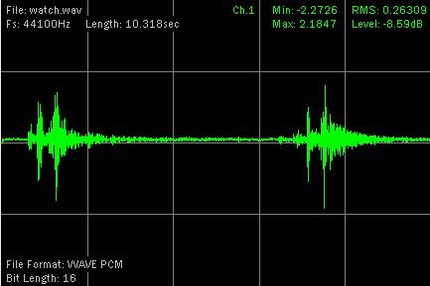

もっと拡大してみましょう。

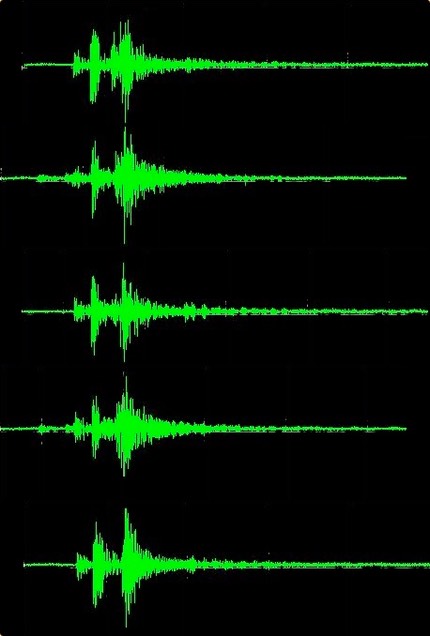

一つ一つの信号を拡大して信号が持っている時間的な幅を比較するために音の一番大きい位置を軸に並べてみます。

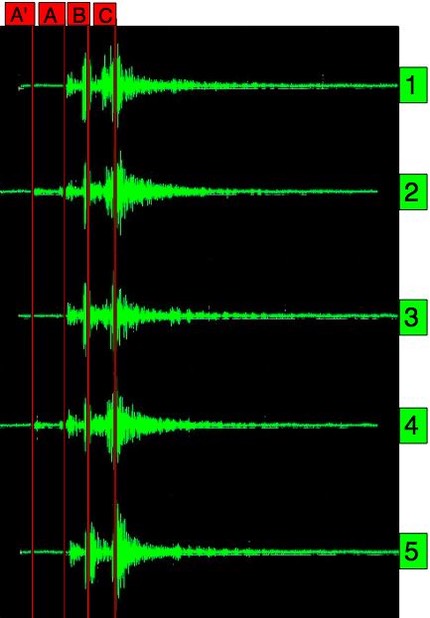

Cを軸に並べてあります。

実はこういった比較をするのは今回が初めてなのですが、1と3と5は傾向が似ていて、2と4も似ています。

1の信号のA音の始まりに合わせてAの線を引いていますが、3の信号と5の信号の始まりまでには少し時間の遅れがあるようです。

A'音としましたが、2と4は音の始まりが早いようです。

B音もピークに線を合わせてありますので、音の始まりはばらつきがあるのが判ります。

C音のピークから余韻が続き無音に収束するまでには相当の時間がかかっています。

それぞれのことからテンプの振り石が拘束されてから解放されるまでの時間は毎回ばらつきがあると言って良いのではないでしょうか?特にこの時計は往路(1,3,5)と復路(2,4)で拘束時間が違うと考えていいようです。

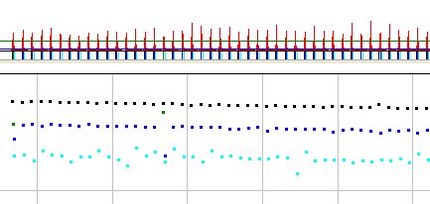

びぶ朗で同じ信号がどのように処理されているかというと、

黒ドットはA音、緑ドットはピーク(今回はほとんどが青ドットに上書きされています)、青ドットはC音を水色ドットは信号の終わりを表示しています。

ここからもA音の始まりは時間的に安定していて、この時計の等時性を観測できていると思います。C音またはピーク音はA音に比べると若干時間的乱れが観測されます。そして、信号の終わり(水色)は余韻の収束が影響するので大きく乱れています。

タイムグラフを表示する時にピークを主としてドットを描くのかA音を探し出しドットを描くのかで若干ではあっても時計の状態を違ったものとして表示しそうです。びぶ朗では今のところ2種類の表示方法を選択できる様にしています。

A音とC音の時間的間隔は振り角の計算に影響を与えますので、C音の捉え方にぶれがあるという事は振り角の表示は本当に参考程度のものだという事です。